14행시의 반짝이는 선율

작가 : Amras

https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=20921907#1

#34 十四行詩の輝く旋律 | 一発ネタ集。 - Amrasの小説シリーズ - pixiv

ソネットの横顔が輝いて見えるように思えてきたのは、いつの頃からだっただろう。 スーツケースの中のロビーで彼女と共に時を過ごしていると、時に窓からの陽射しを浴びて輝くように見

www.pixiv.net

작가 코멘트

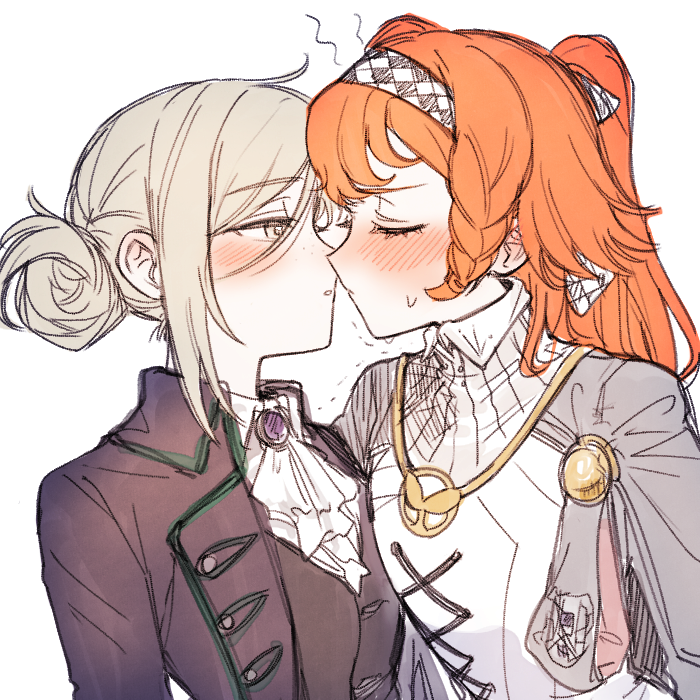

예쁜 일러스트에 끌려서 리버스:1999를 시작했더니, 느닷없이 소꿉친구 주종 백합에 치였습니다.

추신 : 후일담으로 야한 얘기도 써 봤지롱

https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=20968522#1

소네트의 옆얼굴이 빛나 보이기 시작했던 게 대체 언제였을까.

여행 가방 안 로비에서 그녀와 함께 시간을 보내고 있다 보면, 때때로 창문 너머 쏟아지는 햇볕을 받고 반짝이는 것처럼 보일 때가 있다. 하지만 내가 말하고자 하는 건 그런 의미가 아니다. 선명하고 붉은 머리카락을 나부끼며, 반듯하고 단정한 옆얼굴이 은은한 빛을 발하는 것 같은 인상. 때때로 이런 느낌을 준다고 말하는 것이 더 타당한 표현이리라.

나도 소네트도, 소위 "재단의 아이들"이라 불리던 존재였다. 어릴 때부터 함께 살고, 함께 훈련받고, 함께 폭풍우에 맞서 싸워왔다. 세간에서 흔히 쓰는 말로 바꿔 표현하자면, 소꿉친구라 불러도 무방하겠지. 그래서 그녀가 흰색을 바탕으로 한 재단의 제복을 입고 있는 건 내게는 익숙한 광경이고, 소네트 또한 검은 양복에 실크해트를 쓴 내 모습이 익숙할 것이다. 그런데 문득 그녀의 옆모습이 내 시선을 사로잡을 때가 있다. 익숙하다고만 생각했던 그녀의 얼굴이, 내 마음을 간지럽히는 것 같은 느낌을 받을 때가 있다는 말이다.

예를 들자면, 마도술을 사용하기 위해 영창을 읊을 때. 소네트라는 그 이름에 걸맞게, 그녀는 이탈리아어로 된 14행시의 한 구절을 입에 담는 경우가 많다. 말할 때의 감정이나 타이밍도 연관되어 있는 탓에 어느 시가 가장 효과적인지는 당시의 운에 맡긴다고 그녀는 말하지만, 실제로는 아주 정확한 선택으로 술식을 완성한다. 시칠리아파의 모범적이고 오래된 14행시를 읊는 그녀의 목소리는 시냇물이 흘러가는 소리처럼 매끄럽고, 그 글을 써내는 유리펜은 주변의 빛을 삼키고 터지듯이 퍼져 나온다. 마도술은 주로 전투 중에 사용하니 거기에 눈길을 사로잡혀 판단이 늦어지는 실수는 하지 않도록 노력하고 있지만, 우연히 시야에 들어온 소네트의 옆모습이 망막 속에 계속 남는 경우는 꽤 많았다.

다른 예시를 들자면, 평소에 시집을 탐독하고 있을 때. 소네트가 어떤 인물인지 물으면 열 명 중 열 명이 성실한 사람이라 대답할 것이다. 그런 만큼 그녀는 평소부터 여러 시를 조사하고, 시를 읊는 감각을 갈고닦는 데에 열심이다. 그래서 소네트의 방을 찾아가면 그 노력의 잔재와 마주할 때가 많다. 바로 지금 보고 있는 것처럼. 하지만 이럴 때 그녀의 옆모습은 고요함과 집중의 균형이 완벽한 조화를 이루고 있어, 마치 조각상을 보는 것 같다. 심지어 여기에 들릴 듯 말 듯한 목소리로 발길을 멈추게 만드는 소네트의 음독은, 피아니시모를 극한까지 표현한 오페라의 아리아나 다름없을 정도로 시상이 풍부한, 한 편의 시 그 자체다. 그림에서 빠져나온 듯한 소네트의 모습을 마주하면, 내 발걸음은 그 자리에서 멈칫하고 만다.

「……타임키퍼?」

지금도 그렇다. 내 시선을 느낀 소네트가 나를 향해 돌아본 순간, 약간의 놀라움과 의문을 품고 작게 확장하는 호박색 눈동자가 보였다. 나를 부르는 그 목소리는 나이에 걸맞은 소녀의 목소리였으나, 깨끗하고 순수한 활기를 띠고 있었다. 정신을 차리고 보면, 다양한 시상처럼 예측할 수 없는 변화를 보이는 소네트의 얼굴에 넋을 잃은 내가 서 있었다. 프리즘을 통과한 빛처럼 다양한 얼굴을 보여주는 소네트에게서 눈을 뗄 수가 없었다. 그 목소리를 흘려들을 수 없다. 폭풍우를 쫓는 조사나 연구에만 몰두할 뿐, 기껏해야 작전의 지휘 정도나 하는 내게 이런 교류는 생소해서일까. 이 감정을 무어라 불러야 할지 뚜렷하지 않았다. 그래도 안개 너머 뿌옇게 보이는 등대의 불빛처럼, 자신의 욕구만은 희미하게 알 것 같은 느낌이 들었다.

「버틴이라고 불러 줬으면 좋겠어.」

갑작스러운 제안에, 소네트가 명백한 당혹감을 드러냈다. 내 입장에서 보면 그녀의 위치는 부하나 조수에 가까웠으니, 지금껏 그 직위에 어울리는 '당신'이나 '타임키퍼' 같은 경칭으로 불러왔으니까. 지금은 여행 가방 속에 인공적이고 일시적인 평화가 자리 잡은 탓일까, 갑자기 찾아온 요구에 어떻게 대처해야 할지 모르겠다는 눈치였다. 시간이 얼마나 지났을까. 아무 감정도 드러내지 않는 내 철면피에 싫증이 나려는 찰나, 바닥만 보고 있던 소네트에게서 대답이 돌아왔다.

「……버, 틴.」

익숙하지 않아서인지, 그녀는 얼굴을 살짝 붉히며 내 이름을 입에 올렸다. 그간 보지 못했던 풋풋한 수줍음, 큰맘 먹고 말하긴 했지만 양심의 가책이 묻어나는 작은 목소리가 합쳐져, 생전 처음 보는 모습의 소네트가 나타나 나를 압도했다. 엉겁결에 눈이 크게 떠지고 입은 살짝 벌어졌으며, 반 발짝 뒤로 물러나고 말았다. 엄청난 위력의 마도술을 정면으로 맞은 듯한 충격을 받은 내 모습 또한, 소네트에게 신선한 감상을 안겨준 모양이다. 따스한 햇볕이 가득한 방 안, 내 뺨이 그 햇볕을 직접 쬐기라도 한 것처럼 뜨거워졌다.

「후훗…… 버틴. 버틴?」

그 곧고 또렷한 얼굴은 붉게 물들어 가면서도 편안한 웃음을 그렸고, 익숙하게 시를 읊던 시냇물 같은 목소리에는 장난스러운 미소가 섞여 있었다. 둘만의 공간에서 소네트가 나에게만 바치는 선율을 맛보는, 그 어느 때보다 사치스러운 순간. 이 한때에 이르러서야 지금까지 내 안에 자리 잡고 있던 욕망에 이름이 붙여진 것 같은, 그런 느낌이 들었다.

나는 나만의 소네트를 원하게 된 것이리라. 언제부터 그녀에게 이런 감정을 품게 됐지? 그게 언제인지는 정확히 알 수 없지만, 내 눈앞의 소네트가 둘도 없을 만큼 사랑스러워 보이는 건 확실했다. 이름을 직접 부르는 것. 원래라면 아무렇지도 않아야 할 그 행위에 쑥스러움을 느끼고 몸을 웅크리고 있는 소네트가, 여느 때보다 사랑스럽고 또 사랑스러워 보였다. 내 기억이 맞다면, 그녀를 보고 이렇게 큰 감정을 품은 것은 이번이 처음일 거다. 상하 관계나 동료라는 의식이 훨씬 강하다 생각했는데, 그 그늘에 이런 감정이 숨어 있었을 줄이야.

「더, 그 목소리를 더 듣고 싶어. 둘만 있을 때는.」

지금만은. 찰나라 할지라도 지금만은, 나만을 향한 소네트의 빛을 만끽하고 싶다. 여전히 얼굴을 붉게 물들인 채 기꺼이, 라고 대답해 준, 일곱 빛깔의 얼굴을 보여주는 무지개와 같은 그녀의 빛을.

버틴, 버틴, 버틴. 몇 번이고 내 이름을 되뇌는 소네트의 얼굴은, 가장 좋아하는 사탕을 선물 받은 어린아이처럼 순수한 기쁨으로 가득 차 있었다. 내 이름이 가져다주는 울림이, 그녀에게 있어선 사탕처럼 달콤한 것일지도 모른다. 나와 시선을 맞추고, 시선을 피하고, 눈을 감고, 눈을 뜨고. 자신에게 다양한 변화를 주면서, 소네트는 나라는 울림을 되새김질했다. 입안에서 사탕을 굴리며 달콤함과 춤을 추는 어린아이같이 즐거운 표정을 지어서, 이만큼이나 음미 당할 줄 몰랐던 나는 얼굴이 화끈거렸다. 첫 기억이 이래서야, 앞으로 소네트에게 이름을 불릴 때마다 나도 모르게 얼굴이 붉어질지도 모르는 일이다. 단둘이 있을 때 이름을 불리면 그런 기분이 든다니, 이거야 원. 삼류 소설도 아니고 이게 뭐람. '성 파블로프 재단'의 조사원인 내가 '파블로프의 개'가 될 줄 그 누가 알았겠는가.

「……소네트.」

반격은 아니어도, 소네트에게 바짝 다가가 호박색 눈동자를 들여다보며 이름을 불러 본다. 조심스럽게, 하지만 한 글자 한 글자 또렷하게. 이렇게 이름을 불리는 건 익숙하겠지만, 그 담백한 얼굴은 아까보다 더 빨갛게 변해 버렸다. 방금 겪은 내 경험까지 합쳐 생각해 보면, 이름을 불린다는 행위 자체보단 그 자리의 상황이 효과적인 것 같았다. 마치 연구자라도 된 것처럼 그녀의 새로운 얼굴을 발견해 가며, 나도 소네트를 음미하는 행위에 중독될 것만 같았다.

「정말, 버틴!」

이번에는 소네트가 얼굴을 덥석 잡으며 이름을 부르니, 내 얼굴도 같이 빨갛게 익어 갔다. 약간 화를 내면서도 어딘가 기뻐 보이는, 또 새로운 얼굴을 발견해 버렸다. 오래 이어질 수 없는 시간이란 건 알지만, 지금은 그저 이 시간을 즐기고 싶다. 서로의 내면에 파고들어 공명하는 듯한, 기쁨을 나누는 이 한순간을.

버틴. 소네트. 버틴. 소네트. 서로의 이름을 부르는 시간. 그 시간은 따스한 햇살을 머금은 채, 한동안 계속됐다.

여러분 리버스:1999 아세요?

갓겜입니다.

더 자세히 설명하라고 하면...

갓겜입니다... 예...